Come l’empatia migliora anche la tua scrittura

26 Febbraio 2024  Foto di Josh Calabrese su Unsplash

Foto di Josh Calabrese su Unsplash

Si fa un gran parlare di empatia. Di come coltivarla, di come accrescerla, di come usarla nei nostri scambi interpersonali e anche nella nostra scrittura, per rendere la comunicazione più efficace e, quindi, per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente.

Gli studi in ambito psicologico su questo tema sono svariati e con esiti a volte convergenti a volte no: c’è chi la considera una capacità primariamente affettiva, quella di condividere le emozioni altrui, e chi, invece, la identifica con la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro, attribuendole, quindi, una natura innanzitutto cognitiva. Altri ancora, come Kenneth Davis per esempio, la descrivono come la somma di fattori cognitivi e fattori emotivi: la capacità di adottare il punto di vista di un’altra persona e di immaginarsi in situazioni fittizie (parte cognitiva), insieme alla risposta emotiva di fronte a uno stimolo, che può essere rivolta o verso l’altro, cioè condivido l’esperienza emotiva di chi ho di fronte, oppure verso sé, mi concentro, cioè, sui miei stati d’animo.

Il presupposto comune a tutte le teorie è la consapevolezza che l’altro ha una mente con contenuti propri, con propri desideri, punti di vista, bisogni, paure.

Le neuroscienze hanno individuato il correlato neurobiologico dell’empatia: una particolare classe di neuroni premotori che fa parte di circuiti molto complessi e che si attiva non solo quando compiamo un’azione, come sbucciare una mela, ma anche quando osserviamo qualcuno farlo. In pratica, comprendiamo le azioni altrui perché la nostra mente è in qualche modo in grado di “mimarla” dentro sé e di farne esperienza. Lo stesso avviene quando chi ci sta di fronte non solo compie un’azione, ma prova un bisogno, un desiderio o vive un’emozione. O così dovrebbe essere.

Avere chiaro questo meccanismo, e acquisirlo profondamente, è il presupposto per capire il bisogno di chi ci sta di fronte e, soprattutto, per rispondervi in modo adeguato. In psicologia, questa capacità viene chiamata “role taking” o assunzione di un ruolo, da una definizione del filosofo e psicologo americano di G.H. Mead (1863/1931). Nel linguaggio comune diciamo “mettersi nei panni dell’altro”.

La lingua inglese rende questo modo di dire con una particolare espressione: “Put yourself in someone else’s shoes”, cioè letteralmente mettersi nelle scarpe dell’altro e a me quest’espressione ha sempre fatto un po’ impressione. Perché se nella tua giacca io ci sto magari un po’ stretta e “insaccata” o la lampo dei tuoi pantaloni si chiude a fatica, è un conto. Ma se calzo scarpe non mie, la sensazione è molto diversa (e succede ogni volta che cerco di usare di nascosto le scarpe di mia figlia!): se sono strette mi fanno male e non cammino, se sono larghe, ci ballo dentro e cammino male uguale; soprattutto, lì sento come appoggia il piede legittimo proprietario della scarpa, sento come cammina, dove sforza maggiormente e dove si concentra il peso di tutto il corpo, pronazione o supinazione? Sento se si fa sudaticcio, se magari puzza. Questo modo di dire ha una forza metaforica molto più potente dei nostri panni.

Mettersi nelle scarpe altrui, molto più che nei panni, è quello che mi fa pensare all’empatia.

Vale nelle relazioni interpersonali e vale anche nella scrittura, quando cioè abbiamo informazioni da trasmettere, sentiamo il bisogno di farlo per raggiungere le persone coinvolte, che tuttavia non si trovano davanti a noi, e tutto ciò che abbiamo è la nostra capacità immaginativa.

Questo vale sempre, per qualsiasi destinatario e non solo quando ci occupiamo di una persona in situazione di fragilità: vale quando occorre scrivere a una coppia che non è stata valutata idonea per un’adozione, a una famiglia per informarla che non le è stato riconosciuto un istituto su cui contava; ma vale anche per trasmettere informazioni a un o una giudice, tenendo a mente il suo stato d’animo, i suoi bisogni e i suoi desideri (tipo: quanto tempo e voglia ha di mettersi a interpretare il nostro testo?), insieme a quelli di tutte le persone che potenzialmente potrebbero leggere la relazione e che sono, seppur secondari, destinatari a pieno titolo di ciò che scriviamo.

Se l’obiettivo è farti capire, sviluppare l’attitudine e l’abilità sociale che ti permettono di capire gli stati d’animo e il mondo altrui è fondamentale. Di più, è strategico.

Come in Criminal Minds

Poiché dietro a ogni documento, c’è una persona che legge, che si tratti di una persona in situazione di fragilità, di un suo famigliare, di un collega o di un giudice, l’empatia nella scrittura può fare la differenza tra una comunicazione poco incisiva e una memorabile, cioè degna di essere notata e ricordata. Ciò che fa la differenza è saperla davvero applicare.

Per cominciare, parti dal destinatario, “profilalo” come quei gran fighi dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI che in una delle serie televisive più amate di sempre “profilavano” gli S.I. (soggetti ignoti), serial killer che, alla fine, riuscivano sempre sempre sempre a catturare. Avere ben in mente a chi stai scrivendo, che cosa gli serve sapere che ancora non sa e che tu invece sai, cosa gli o le serve per completare un suo compito e che tu puoi fornire, che tipo di emozioni vive (ha fretta, può far caso a quel che dici, quali sono la sua disposizione d’animo e le sue aspettative): queste sono le cose che ti devi chiedere, per cominciare.

Per esempio, un o una giudice che cosa si aspetta quando legge una relazione sociale? Paroloni, frasi oscure magari sibilline, un dico-non-dico perché tanto sexy, o si aspetta altro? Quando ero docente di Metodi e tecniche di scrittura efficace all’Università di Parma, alcune mie allieve che hanno scritto la loro tesi di laurea con me si sono prese la briga di andarlo a chiedere a parecchi di loro; le testimonianze vanno tutte nella stessa direzione:

Ma il giudice non è l’unico destinatario delle relazioni degli assistenti sociali: le persone di cui la relazione parla o i loro famigliari potrebbero voler a buon diritto leggerla; che competenze hanno per capire tutti i passaggi? Che tipo di aspettative, che sensibilità? E tu, come puoi farti capire?

Cura il tono di voce

Occorre imparare a modulare il tono di voce. Anche se parlare di tono di voce della scrittura può sembrare contro intuitivo, anche i testi scritti parlano, ciascuno lo fa con una propria “voce” e quella voce ha a che vedere non tanto con ciò che diciamo, ma con il modo con cui lo facciamo, cioè come confezioniamo i nostri testi, parola dopo parola. E a seconda di quelle scelte, il tono può essere, freddo e distaccato, o neutro e autorevole, professionale con un tocco di informalità.

Una volta profilati tutti i destinatari – quello principale e quelli secondari – sarà più facile modulare il tono di voce più appropriato al tema che stai trattando e alla situazione contingente. Attenzione: non si tratta mi piazzare qua e là qualche frase pietistica del tipo: Capisco che stai passando un brutto momento, Sono con te, Trova la tua forza interiore, che – per carità – benissimo, eh. Ma non è questo il caso.

Il tono di voce è la somma di tutte le scelte lessicali, sintattiche, semantiche e stilistiche che compiamo e quelle scelte sono sempre il frutto della postura che adottiamo; io lo chiamo “atteggiamento”: quello che deriva dal desiderio più o meno autentico di parlare con il nostro interlocutore, di farci capire, scegliendo le parole più adatte al momento contingente. Non esistono regole imperative per modularlo, ma un buon tono di voce ha sempre determinate caratteristiche:

- rispecchia il mandato dell’assistente sociale

- facilita l’esperienza di chi legge (giudice, persona in carico, suo famigliare…)

- accelera le prestazioni perché è facile da leggere e da capire, quindi anche da fare

- è “umano”, cioè scritto da un essere umano autentico a un essere umano autentico

- riduce lo stress, perché non richiede lavoro di traduzione e di interpretazione.

In altre parole, non sono frasi stereotipate, sintassi complessa, passaggi che scimmiottano lo stile accademico a rendere più credibile quel che scrivi, né più autorevole te. Forse, azzarderei, è proprio il contrario. Anche quando scrivi a un giudice.

Un caso di studio

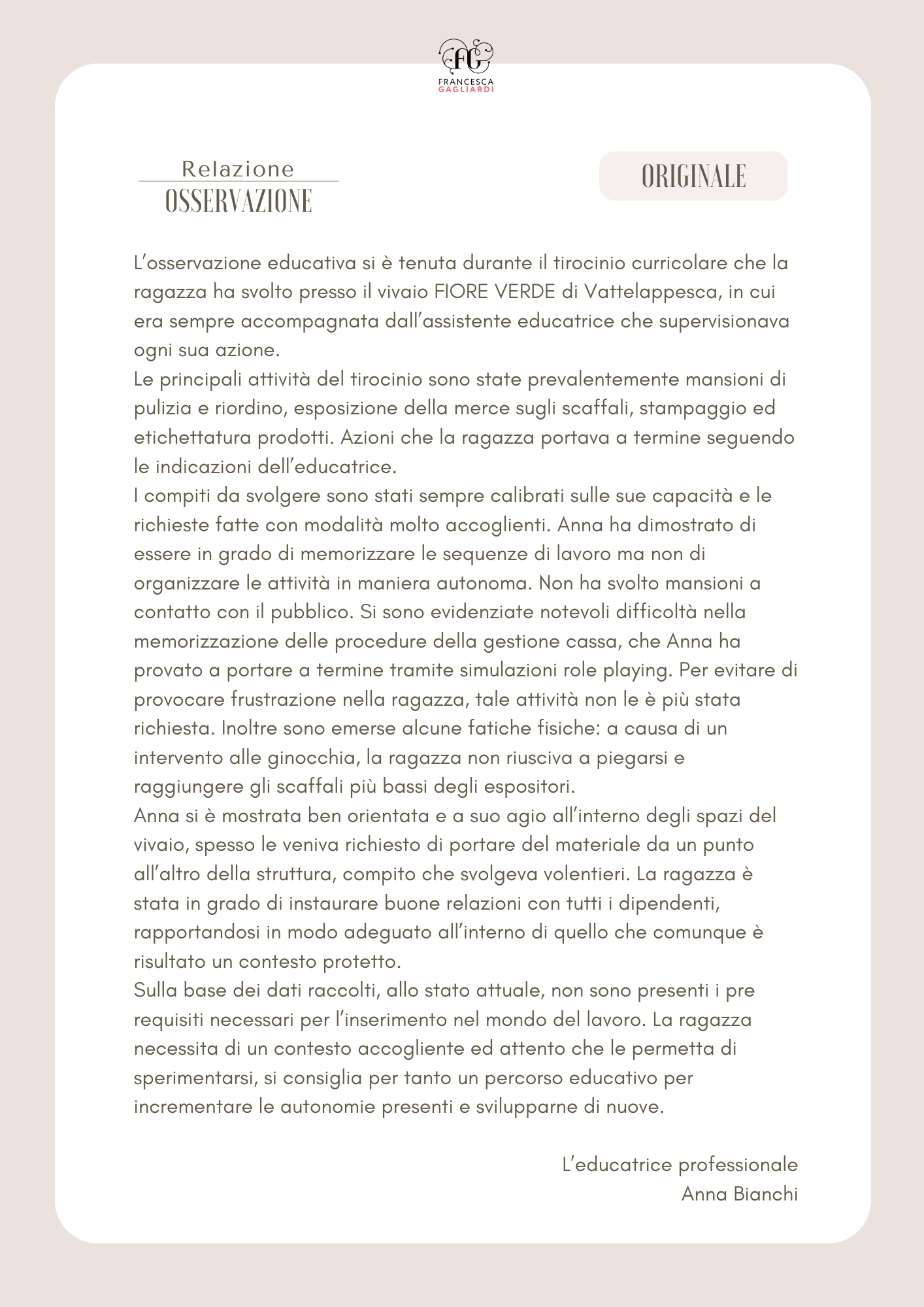

Ti propongo questo caso, da una recente supervisione con un’educatrice. Tu sei lei.

Hai condotto l’osservazione educativa di Anna, una ragazza alla soglia della maggiore età con un disturbo dello spettro autistico molto marcato. Anna ha condotto un tirocinio curricolare durante il quale tu hai dovuto osservare se sussistono i requisiti perché Anna possa essere inserita nel mondo del lavoro. Da ciò che hai visto, la risposta è no, i requisiti non ci sono. Ora devi scriverlo in un report alla tua assistente sociale di riferimento, che condivide pienamente la tua valutazione. Ma il report sarà letto anche dalla mamma di Anna, e la mamma di Anna, no, non condivide la tua valutazione. Anzi, le condizioni di sua figlia sono così dolorose da accettare, che la mamma di Anna non ne ha sviluppato nemmeno piena contezza. Al colloquio con le operatrici si scioglie in pianti inconsolabili; eppure, occorre farle capire che, sulla base di come stanno le cose, l’inserimento lavorativo non è una buona idea soprattutto per Anna e che sarebbe più appropriato farle frequentare un centro diurno per persone con disabilità.

Questo il testo originale.

Le argomentazioni sono presentate in modo disordinato, con le difficoltà appena tratteggiate e una marcata parte positiva lasciata verso la fine, che addirittura potrebbe creare in chi legge l’aspettativa di un esito positivo. Certamente, obiettivo dell’operatrice è fornire una fotografia il più possibile reale: non ci sono i requisiti per l’inserimento; parallelamente, però, occorre accompagnare la mamma verso l’acquisizione di maggior consapevolezza e verso scelte più appropriate, rimarcando gli elementi positivi in giusto equilibrio con le criticità, che a conferire completezza alla relazione, saranno utili per aiutarla.

Un vademecum per allenare l’empatia, quando scrivi

- Profila il tuo pubblico. Prima di iniziare a scrivere, cerca di capire chi leggerà quel che scrivi. Comprendere le sue esigenze, sfide e obiettivi ti aiuterà a personalizzare la tua comunicazione in modo più empatico.

- Metti a fuoco il tuo perché: qual è la ragione per cui scrivi? E qual è lo scopo? Cosa vuoi ottenere? Avere chiara la meta da raggiungere ti aiuterà a trovare la strada per arrivarci.

- Controlla la tua postura. Messo a fuoco a chi scrivi e perché, è solo questione di atteggiamento. Pensati sempre in una modalità di facilitazione: che tu scriva alla mamma di Anna, a un giudice o a un collega, tu stai aiutando qualcuno a portare a termine un’azione, che sia emettere un decreto o iscrivere un figlio a un centro diurno. Come puoi aiutare chi legge a compiere le proprie azioni, fornendo ciò che tu hai a disposizione (e loro no)?

- Usa un linguaggio accessibile. Evita l’uso di termini tecnici o complessi. Preferisci sempre un linguaggio semplice e chiaro, in modo che il messaggio possa essere compreso facilmente da chiunque. Scrivere semplice non è mai impoverire il pensiero. È condividerlo, cioè metterlo a disposizione degli altri.

- Evita risposte automatiche. Se stai rispondendo a una sollecitazione o a una richiesta, preferisci risposte personalizzate a risposte predefinite o standard. Dimostra che stai dedicando tempo e attenzione a ciascuna comunicazione.

Scrivere è sempre un mestiere difficile. Su alcune situazioni le lettere “scorrono” e in men che non si dica la relazione è pronta, chiara ed efficace. Su altre, quando la pancia parla, sembra che lo scritto non renda giustizia a quanto vissuto, raccolto e “letto”. Allora i pensieri si aggrovigliano faticando a scorrere con agilità.

È proprio così. E quando si aggroviglia, in realtà, la scrittura ci sta rendendo il servizio più prezioso possibile; ci sta dicendo: “Ehi, fermati! C’è qualcosa fuori posto. Chiarisciti le idee e poi torna da me!”

E chiarirsi le idee a volte ha a che vedere con ciò che sappiamo o non sappiamo o potremmo sapere meglio (quindi con il contenuto), altre con le domande che ci facciamo su come quei contenuti verranno percepiti da chi legge (quindi sulla relazione fra noi e chi legge). È lì che entrano in gioco le nostre abilità sociali e l’empatia.

Devo dire che mi piacciono molto la leggerezza e l’ironia di alcuni passaggi. Non avevo mai pensato di usare l’empatia nella scrittura. È un consiglio che mi ha aperto un mondo.

A questo punto, sono curiosa di sapere cosa c’è in quel mondo!

Scrivimelo, scrivimelo! 🙂

Ciao Francesca,

che dire… ecco la scoperta di un altro aspetto nuovo della scrittura: l’empatia.

Condivido il post, mi ritrovo molto. Oltre al tono della voce mi permetto di dire che l’empatia potrebbe essere la nota che fa la differenza nella scrittura ed avvicina chi scrive a chi legge.

Grazie! Sì, è proprio così l’empatia ci aiuta ad avvicinarci a chi ci leggerà e il tono di voce è lo strumento con cui accorciamo quelle distanze.

Che dire… ecco alla scoperta di un altro aspetto nuovo della scrittura: l’empatia.

Condivido il post, mi ritrovo molto. oltre al tono della voce l’empatia potrebbe essere la nota che fa la differenza nella scrittura ed avvicina chi scrive al destinatario.